Notre série d’articles sur l’histoire de la fiction interactive en français s’achève aujourd’hui ! J’espère que cette série vous aura plu ; j’ai bien aimé l’exercice, qui m’a permis de mettre en forme et de publier le fruit de mes recherches, avec notamment des informations qui étaient parfois inédites ! N’hésitez pas à partager ou citer ces articles, et à venir me parler si vous avez des questions, des remarques, ou d’autres informations !

Et quoi de plus cool pour finir cette série qu’un entretien avec un auteur français qui a peut-être eu la carrière la plus longue dans le milieu de la narration numérique ? François Coulon commence à expérimenter sur son Apple II en 1983, et réalise 4 jeux d’aventure sur cette plate-forme ; ensuite, après un titre plus « point-and-click » sur Atari ST, et alors qu’il n’a qu’une vingtaine d’années, il décide de s’orienter vers des formats plus littéraires et des expérimentations narratives. Celles-ci déboussolent d’abord ses contemporains, mais trouvent ensuite une place de choix dans la scène artistique des années 90, qui commence à s’approprier le support informatique et le multimédia. François Coulon continue à creuser son sillon, de façon approfondie et complètement indépendante, et avec un certain goût pour l’expérimentation franche ; ses œuvres, qui jouent avec la nature du récit et le côté exploratoire de l’hypertexte, n’ont pas d’équivalent en France (et peut-être même, oserais-je dire, dans le monde ; s’il y a d’autres personnes comme lui, je ne les connais pas). Sa carrière, son approche, et cet entretien, constituent un trait d’union intéressant entre les années 80, dont on a parlé dans nos articles précédents, les années 90 et 2000, avec l’avènement du point-and-click et du multimédia, et la scène moderne de la fiction interactive, qui a vu l’éclosion de toutes sortes d’expérimentations.

Un grand merci à François Coulon pour cet entretien ! Je vous invite à consulter son site Internet pour voir tout son portfolio, et notamment ses œuvres multimédia les plus récentes ; ses œuvres les plus anciennes sont consultables ici. Un profil relativement complet en français et en anglais a été écrit par Hoagie sur Abandonware France.

Bonjour François Coulon ! Je voulais commencer par évoquer vos débuts, dans les années 80. Vous gagnez un prix de création RTL en 1983 pour Aventures à Zorgon, puis publiez la Caverne des Morlocks en 1985. Quel était le contexte pour vous à l’époque ? Vos envies, votre vision créatrice (vous aviez 14 ans, mais bon), vos influences ?

Si j’ai raté de quelques mois Mai 68, j’ai eu la chance de vivre un âge très réceptif au moment de l’arrivée des ordinateurs personnels, à la charnière des années quatre-vingt. Je tentais déjà des nouvelles, des poèmes, mais les premiers jeux électroniques — même les calculatrices — m’avaient immédiatement fasciné. Mes parents, qui vivaient la grande aventure de l’accession à la classe moyenne, pouvaient me laisser, le temps d’un Caddie, dans une salle d’arcade avec quelques pièces d’un franc : ils étaient sûrs de m’y retrouver. Comment ces installations qui ne ressemblaient à rien de ce qu’on avait vu avant pouvaient-elles bien fonctionner? Comment raconter mes histoires avec elles? Après un PC-1211 de poche et quinze jours avec un TRS-80 prêté par une boutique, j’ai fini par convaincre mes parents de sauter le pas et de m’offrir un ordinateur. J’étais encore trop petit pour la Mobylette et la délinquance, alors va pour l’Apple II et l’avenir professionnel assuré. Assez vite, mes parents ont un peu perdu pied ; ils m’ont soutenu sans jamais avoir vraiment compris ce que je faisais. Plus tard, ils allaient mourir l’un, puis l’autre, sans en savoir beaucoup plus.

J’ai dû débuter en 1982 ou 1983 par la Caverne des Morlocks, écrit en BASIC sur mon Apple II. Il n’est paru que longtemps après dans une revue (qui l’a adapté en BASIC générique), à un moment où j’étais presque devenu quelqu’un d’autre, qui pensait surtout à Dossier Palmer. Lui et Aventure à Zorgon avaient d’abord été des supports, des prétextes pour apprendre à écrire et à programmer, comme dans une sorte d’apnée : je lisais des articles qui décrivaient les premiers jeux d’aventure en anglais, mais je crois n’avoir effectivement joué à Mystery House et à d’autres que bien après. Mes travaux un peu ambitieux sont venus quand j’avais vingt ans, mais je reste touché par l’espèce d’affection qui flotte autour de mon casier juvénile.

Tous vos jeux qui ont suivi ont un aspect graphique très poussé. Êtes-vous amateur de bande dessinée, ou d’arts graphiques plus généralement ? Qu’apporte pour vous la présence d’images, et comment travaillez-vous avec ces images ?

On ne réinterprète pas forcément, et peut-être jamais vraiment, ses influences sous la même forme. En plus de l’écrit, mon fonds est avant tout cinématographique et musical, alors que j’ai mis des années avant de composer ou de travailler avec de l’image filmée. Je surprends parfois en disant que, dans les découpages, les cadrages, les choix graphiques, l’influence de la bande dessinée n’est, pour moi, pas si prégnante. J’ai pu croiser le chemin de dessinateurs très doués, qui à chaque fois savaient trouver le style que je voulais. Ils ont chacun beaucoup apporté, mais aucun ne venait vraiment de la bande dessinée : je voulais tout autant distiller de la peinture ou de l’illustration. Cela dit, comme toute ma génération, j’ai aussi été nourri à l’humour franco-belge. À mes débuts, j’étais marqué par Gotlib, Goossens, Binet, Pétillon… Je continue à admirer l’influence et l’audace de Tex Avery et, malgré son succès, je suis persuadé qu’on n’a pas encore tout à fait pris la mesure du génie d’André Franquin.

Il faut savoir garder son indépendance par rapport à la surenchère technologique, mais l’envie d’images correspondait aussi aux nouvelles possibilités de la couleur, de la haute résolution. Mon père me récupérait déjà du bureau les revues informatiques de l’époque et, lui qui était l’honnêteté même, avait réussi bien plus fort pour Dossier Palmer : carotter une tablette graphique Apple, qui valait une petite fortune. Apparemment, personne ne s’en était rendu compte.

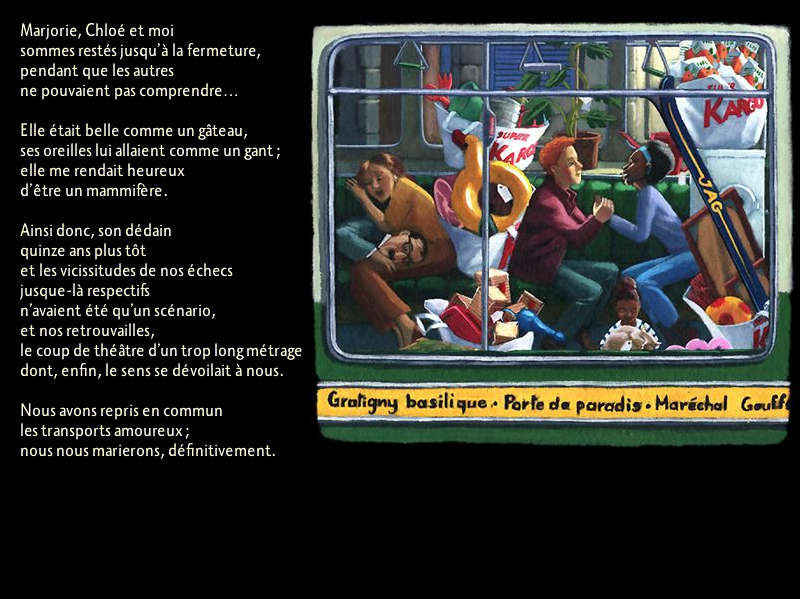

J’ai toujours insisté pour écrire les textes définitifs et les dialogues en aval, une fois les images réalisées, pour respecter dans la création l’ordre de perception du lecteur. C’est l’image qui fait avancer l’histoire. Le texte, lui, peut se dégager d’une fonction descriptive un peu contingente ; il devient plus introspectif, plus spéculatif, plus évocateur ; il peut dériver dans le passé, le futur, là où l’image parle d’abord du présent des personnages. L’aspect esthétique est aussi primordial : en tant qu’auteur, je ne récuse certainement pas comme trop roublarde l’idée de procurer un certain plaisir visuel au lecteur.

Si on s’intéresse un peu plus à la question des interfaces, Zorgon et Morlocks sont, il me semble, des jeux avec un analyseur syntaxique basique — en fait, juste du mouvement et des réponses oui/non à des questions du programme. Pour vos jeux suivants, Dossier Palmer et Hawaii avec Cyrille Vanoye, on a affaire à un jeu d’aventure à analyseur syntaxique plus classique dans son format (avec verbes, etc). Vous n’avez semble-t-il pas revisité le genre de l’analyseur syntaxique par la suite. Une raison particulière à ça ?

Pour le dialogue avec le lecteur, j’aimerais bien vous donner une réponse moins prosaïque, justifier un choix minimaliste, mais des commandes de base était tout ce que je savais programmer au début. J’avais envoyé des disquettes à une revue ou à un concours de logiciels, mais elles n’étaient pas pensées comme devant sortir de ma chambre. Les bibliothèques que tous les développeurs combinent aujourd’hui allaient arriver bien plus tard : tout devait être programmé à la main, y compris des tâches un peu terre-à-terre. (Je crois me souvenir qu’un programmeur nous avait gentiment laissé utiliser son propre analyseur syntaxique, plus rapide que le mien, pour Hawaii.)

Quand les souris et les graphismes en couleurs sont arrivés, tout le monde a voulu permettre un lien plus direct avec le lecteur. Les analyseurs syntaxiques classiques se sont retrouvés sur le carreau pratiquement du jour au lendemain, alors qu’il restait sans doute à faire — la « fiction interactive » contemporaine s’y attelle. Pour ma part, j’ai toujours voulu fluidifier la relation entre l’histoire et le lecteur, ne pas intercaler trop d’objets contondants entre les deux, jusqu’à en arriver à un certain ascétisme, comme dans la version interactive de Prise multiple. En ce sens, je n’étais pas spécialement contrarié de participer à la vogue du « point ‘n’ click ».

Dans Hawaii, on retrouve un humour un peu foutraque, irrévérencieux, et punk (avec notamment des notes précisant des objets mal dessinés). Parce que c’était l’époque, ou le délire avec Cyrille Vanoye, ou est-ce que c’est toujours un but que de faire rire et proposer quelque chose de décalé ?

Sans me sentir spécialement punk (le mouvement, en lui-même, était largement épuisé), j’avais aimé l’attitude des Sex Pistols ou des Ramones quelques années plus tôt. Le punk était une rupture, mais l’esprit foutraque l’avait précédé en France. Avec des dessinateurs très techniques comme Gotlib ou Cabu, mais une place pour des gens peut-être plus caustiques, comme Édika, Reiser, Bretécher. Sentimentalement, j’aurai toujours une place pour les années quatre-vingt, mais on oublie toutes les manières qu’on y faisait, l’atmosphère politique irrespirable. Pour moi, les jeux se prenaient effroyablement au sérieux ; ils s’embourbaient dans des thèmes fantastiques ou médiévaux, qui ont donné de bons moments mais devenaient vite pesants. Cyrille et moi étions dans un épouvantable lycée catholique, que fréquentera plus tard un président. Cyrille était plutôt BCBG et semblait s’en accommoder ; moi plutôt nerd, je luttais contre des envies de meurtre. Hawaii a eu quelque chose de cathartique. L’âge adulte se profilait ; c’était le moment ou jamais d’être potaches, brouillons, imparfaits, maladroits.

Vint ensuite Bill Palmer sur Atari ST. Quel souvenir gardez-vous de ces jeux d’aventure « classiques », autant de l’époque pour vous que le format et les contraintes d’écriture ?

Je tâchais déjà d’élaborer un style dans mes premiers articles de presse [HL : François Coulon était alors journaliste dans Atari Magazine et Joystick Hebdo]. Le sujet me préoccupait, manifestement, mais ce n’est qu’après, une fois extirpé du paradigme du jeu avec L’Égérie, que la jonction a pu s’effectuer. Au moment de Bill Palmer, les jeux d’aventure textuels des années précédentes, dont certains n’étaient pas sans qualités littéraires, avaient été largement discrédités par les interfaces graphiques. L’Égérie s’est d’ailleurs heurté, du moins au début, à cette nouvelle orthodoxie qui voulait alors qu’on ne puisse pas lire plus d’une phrase sur un écran. Ça n’a pas empêché certains titres de rester des classiques très estimables, comme Space Quest ou Leisure Suit Larry (dont le premier volet était adapté d’un jeu textuel, si ma mémoire est bonne). [HL: sa mémoire est bonne, et voici notre article !]

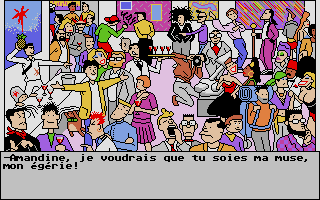

Votre jeu suivant, L’Égérie, est un jeu à contre-courant de son époque (et de vos jeux précédents) par sa forme, vraiment peu axée « jeu » et plutôt axé « exploration narrative ». Vous indiquez qu’il n’a trouvé son public que lors de son remake sur Macintosh, dans le contexte d’une scène expérimentale bourgeonnante sur cette plate-forme. Ça ressemblait à quoi, ce milieu ? Quelles étaient les explorations, les discussions, les marottes ?

Oui, L’Égérie se définissait comme une sorte de non-jeu. L’absence de score, de but à atteindre, d’objets à collecter, était un drôle de clou, qui désarçonnait ceux qui n’avaient comme outil que le gros marteau du jeu vidéo. L’important, c’était l’histoire, les personnages. Il était à contre-courant, mais il tombait aussi au bon moment : des artistes, qui n’étaient souvent ni joueurs ni informaticiens de formation, commençaient à se passionner pour les possibilités du numérique, à la fois comme outil de création et comme moyen de diffusion. C’est dans la mouvance d’Art3000 et de la revue Nov’Art, notamment, qu’il a trouvé asile. Ces artistes m’ont aidé à faire connaître mes travaux. C’était même une bouffée d’air frais : pour des gens dont les références pouvaient venir de l’art contemporain, de la performance, de l’installation vidéo, de la musique expérimentale, une sorte de roman graphique sur écran était une forme inédite ; elle ne leur posait aucun problème ontologique. Comme partout, le milieu de la création numérique avait aussi ses mesquineries, ses sectarismes… Mais tout y était possible. Je n’ai jamais eu d’opposition aux catégories populaires, qui m’inspirent toujours — ni contre une bonne petite controverse : au pire, certains me voyaient comme un peu trop « grand public », ce qui était assez piquant.

Votre œuvre suivante, 20 % d’amour en plus, a pu sortir sur CD-ROM, et semble avoir été discuté dans un contexte plus large : expositions, conférences au centre Pompidou, publication par un éditeur, etc. Ça donne l’impression d’une petite effervescence autour de 1995-1996 dans le milieu artistique et universitaire autour de votre jeu et de l’hypertexte plus largement. À quel point est-ce que je me trompe ? Qui était dans ce milieu et ces discussions ? Aviez-vous des collègues créateurs/expérimentateurs d’hypertexte ?

Même avant la popularisation du net, qui est venue un peu plus tard, le public s’élargissait; on parlait beaucoup du « multimédia » et il n’était plus extravagant d’avoir un ordinateur chez soi. Avec d’autres, 20 % d’amour en plus a profité d’une certaine réceptivité, à la fois de la presse généraliste, sensible aux innovations artistiques une fois qu’elles sont disponibles à la Fnac, et au milieu universitaire, qui scrutait de nouvelles écritures à analyser. Des chercheurs comme Jean Clément ou Serge Bouchardon ont bien voulu y être attentifs. Mais tout n’était pas si simple : une grande maison d’édition littéraire avait refusé 20 % d’amour en plus parce qu’il n’avait pas de voix off… Une voix aurait été pénible et ridicule mais, parce qu’elle était devenue techniquement possible à l’époque, elle devenait artistiquement obligatoire.

Je garde de bons souvenirs de ces années-là. Parmi les artistes que j’avais rencontrés, j’aimais bien ce que réalisait Antoine Schmitt, Catherine Nyeki, Helen Evans et Heiko Hansen. Sans être nécessairement des intimes, je pouvais me sentir intellectuellement proche de beaucoup d’entre eux, alors que nous avions des rapports parfois opposés à la générativité, à l’abstraction, à la notion d’unicité de l’œuvre… Je n’avais pas forcément plus d’atomes crochus parce qu’un artiste travaillait, comme moi, sur le texte. Les affinités n’avaient rien à voir avec la forme.

Sociologiquement, le champ était irrémédiablement distinct de celui du jeu — ce qui, à vrai dire, faisait parfaitement mon affaire. Je crois qu’il faut chercher les formes marquantes là où elles se trouvent, sans trop de jugements moraux sur la pureté artistique : les premiers jeux vidéo en ont créé tout en étant, littéralement, des machines à sous… Mais les horizons de la plupart des créateurs de jeux que j’avais connus m’étaient apparus incroyablement étriqués : même ceux qui avaient des ambitions auteuristes ne parlaient littéralement que de fric, jamais de ce qu’ils avaient à dire ; tout était toujours repoussé à la prochaine génération de processeurs, la seule qui, enfin, allaient leur permettre d’exprimer quelque chose. L’émergence d’une scène indépendante ces dernières années demanderait à nuancer le constat mais il faut avoir conscience que le discours « culturel » mis au point par l’industrie du jeu est un argumentaire exclusivement à destination de la presse et des pouvoirs publics. Une fois que les micros sont éteints et que les abattements fiscaux sont obtenus, le jeu vidéo se fout absolument d’être le « dixième art » ou d’illustrer une « école française ».

On trouve sur votre site le texte de la conférence donnée à Pompidou. J’aime beaucoup en particulier l’extrait suivant :

L’écriture arborescente a souvent été envisagée selon ses seules contraintes, qui trouvent un équivalent dans tous les champs de création et peuvent être à l’occasion un facteur d’inspiration stimulant (on pense à la versification). Trop négativement, on a au contraire négligé sa faculté propre de véhiculer « simultanément », selon la navigation, des points de vue complémentaires.

Quand vous dites « souvent envisagé selon ses seules contraintes », par qui, et quelles contraintes ? Et est-ce qu’au contraire, pour vous, l’écriture arborescente est plus naturelle ? Amusante ? Expressive ? Pourquoi n’écrivez-vous pas des romans ?

Tout vient de la comparaison, assez fréquente à l’époque, avec les jeux littéraires à contraintes de l’OuLiPo, qui me semblait un peu abusive — en fait, c’était même complètement à côté de la plaque. J’aimais bien Queneau et Perec et j’ai toujours pensé que tout le monde était libre de jouir de ses formes de bondage préférées. Mais mon propos n’était pas celui des restrictions littéraires, aussi délicieuses soient-elles. Nous sommes tous ambigus, contradictoires, un peu « quantiques ». Ce que je voulais, c’était utiliser ce que le numérique avait de propre pour explorer nos états superposés, montrer un personnage cohérent face à différentes situations. Je le vois comme l’irruption d’une sorte de troisième dimension dans la narration. Une forme qui serait, non pas intrinsèquement plus noble, mais en tout cas moins défrichée. Et aussi, oui, pour moi plus spontanée.

Un écrivain à succès m’avait suggéré de publier une version sur papier de « 20 % d’amour en plus ». J’étais encore bien élevé et il était assez délicat de lui répondre que le but était, précisément, de faire la peau à tout ce qu’il représentait… Au minimum, de s’imposer tel qu’on est sans montrer patte blanche, sans chercher au préalable la respectabilité ou l’imprimatur des aïeux. Pourquoi la rencontre devrait-elle avoir lieu sur leur terrain ? Beaucoup de titres « multimédia » sur CD-ROM étaient de toute façon des produits dérivés d’institutions pour cadres moyens, du merchandising autour de vieux chanteurs de rock. [HL: une référence à des CD-ROMs comme XPLORA1 Peter Gabriel’s Secret World ou JUMP: The David Bowie Interactive CD-ROM, qui étaient présentés comme « révolutionnaires » et « le futur ! » à l’époque ; il y eut aussi Mike Oldfield, et Étienne Daho.]

Vous réalisez ensuite Pause, qui fit l’objet d’une sortie en disque, puis le Réprobateur. Ces deux jeux expérimentent avec la forme de l’histoire (rétroactive dans Pause, de forme polyédrale dans le Réprobateur) d’une façon assez inédite (peut-être peu revue depuis, d’ailleurs). Est-ce la forme qui vient en premier, avez-vous eu envie de tester un nouveau mode de narration ? Ou est-ce le fond, l’ambiance, et votre exploration personnelle de votre idée première du jeu qui fait apparaître une envie pour la forme ?

Sans en avoir fait le tour, j’avais l’impression de mieux maîtriser le sujet. Je voulais créer une nouvelle histoire mais aussi, à chaque fois, les modalités mêmes de sa lecture. Que la navigation fasse partie intégrante de l’œuvre, avec des structures narratives assez gonflées que, moi-même, je ne me voyais pas employer plus d’une fois… Quand on écrit un scénario qui tient sur une sphère (un « icosaèdre » pour être exact), on ne s’attend pas non plus à ce que tout le monde fasse la même chose…

Pause et le Réprobateur sont d’abord partis d’une ambiance, de personnages (par exemple l’idée d’un type qui vous suivrait partout pour vous donner mauvaise conscience). Ce que j’ai à raconter est toujours au moins aussi important que l’aspect conceptuel, qui m’est venu à peu près en même temps. Une fois les grandes lignes posées, avec une certaine idée de ce qui peut arriver aux personnages, j’ai écrit un scénario plus détaillé — mais en essayant toujours de faire en sorte que la structure narrative serve à créer des surprises, à explorer des ambivalences, à approfondir des caractères. On pourrait trouver dans ces récurrences des similitudes avec l’écriture d’une série.

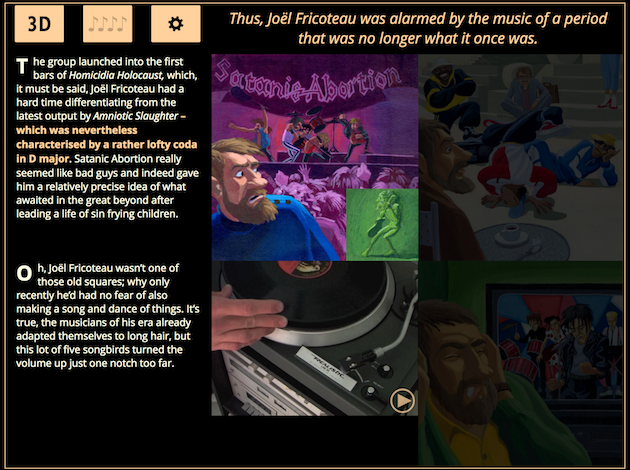

Vous avez mis en ligne plusieurs projets sur votre site depuis le Réprobateur : bande dessinée, webséries, format courts, chansons… (Le Réprobateur, votre dernier jeu en date si je ne m’abuse, avait d’ailleurs aussi une composante multimédia forte, avec de la musique et des vidéos.) Avez-vous tourné la page du jeu vidéo ? Par lassitude vis-à-vis de ses formats, par manque de temps, d’audience ? Ou juste de nouvelles passions et choses à explorer ?

Ça ne me dérange plus spécialement qu’on parle de jeu à propos de mes créations, même si j’ai clairement tourné cette page-là à dix-huit ou dix-neuf ans. Nous avons besoin de catégories, même inexactes.

J’espère ne pas avoir trop démérité dans le numérique et l’expérimentation et, avec le recul et quelques états de service, j’ai eu envie d’une sorte de parenthèse dans laquelle je me frotterais à des modèles à qui on a donné un nom, comme la « chanson » ou la « bande dessinée ». À vrai dire, je trouve marrant, à la cinquantaine, de ramener ma fraise dans la BD traditionnelle… J’avais aussi clairement besoin d’élargir ma gamme de services vers des trucs moins conceptuels, que je peux montrer en vitesse sur mon téléphone pour impressionner mes plans Tinder.

La question de savoir si la parenthèse se refermera, si je reviendrai à mes premières amours, reste posée. Moi-même, je n’ai pas encore la réponse. Pourquoi ne pas écrire un roman, après tout?

Quelle place a (a eu ?) cette création de jeux vidéo dans votre vie ? Comment la concevez-vous ? Loisir en dilettante, expression artistique, marotte théorique que vous avez plaisir à creuser ?

Je l’ai toujours ressenti comme une nécessité, un parcours à accomplir. J’ai pu m’y consacrer jour et nuit puis, pour un temps, presque pas. Comme tout le monde, je revendique d’avoir plusieurs vies, simultanées ou successives, mais mon existence a toujours gravité autour de la création. En fait, le temps qu’on y consacre montre en main n’a pas tellement de signification. On peut le mesurer quand on est devant son clavier mais ce n’est pas là que se passe l’essentiel.

J’ai la chance — et en tout cas j’ai toujours essayé — de vivre sans trop de contraintes, de ne pas avoir de comptes à rendre. J’ai bien conscience que tout le monde ne peut pas m’imiter ; il y a des objections très recevables sur le prix de cette indépendance, et sur l’usage qu’on en fait réellement. Mais j’écris volontiers le nom de cette liberté-là.

2 Pings