Halloween approche, l’occasion parfaite pour parler d’un jeu d’horreur ! Cet article sera donc consacré à Slay the Princess, un visual novel d’horreur créé par Abby Howard et Tony Howard-Arias, sorti le 23 octobre 2023. Loin d’être une spécialiste du genre (je suis une grosse froussarde), ça ne m’a pas empêchée de beaucoup apprécier Slay the Princess. Il dispose de nombreux atouts : une patte graphique très reconnaissable, un design sonore soigné, des dialogues intégralement doublés (en anglais), des textes traduits dans de nombreuses langues (dont le français) et une structure narrative que j’ai trouvée très intéressante.

C’est sur cette dernière que je vais m’attarder aujourd’hui. En effet, je trouve qu’on peut y trouver des enseignements utiles pour écrire de meilleures fictions interactives, quels que soient leurs genres. Aborder les choses sous cet angle me permet aussi d’éviter de trop gâcher l’œuvre pour celles et ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion d’y jouer, même si certaines révélations sont inévitables.

Si vous hésitez à tester le jeu par sensibilité à certains types d’horreur, vous pouvez trouver la liste détaillée des content warnings de Slay the Princess sur le site de l’éditeur. Cet article, quant à lui, reste délibérément vague sur le contenu et ne devrait, je l’espère, pas poser de problème de ce point de vue.

Chapitre I : Le Héros et la Princesse

Ces quelques phrases sur lesquelles s’ouvre le jeu sont une excellente entrée en matière, le cœur de l’histoire est là. Le cadre est posé : une forêt sombre, au cœur de laquelle une princesse est enfermée. Le Narrateur, non content de décrire l’environnement qui vous entoure et de relater vos actions, vous donne ici une mission capitale : entrer dans le chalet et tuer la princesse.

La voix du Héros, en vous, a quelques doutes : dans les contes, on tente plus souvent de sauver les princesses que de les tuer. Le choix – ou plutôt les choix, ils sont plus nombreux et fréquents que dans la moyenne des visual novels – vous revient, ce qui vous laisse la possibilité de vivre ce premier chapitre comme vous le désirez.

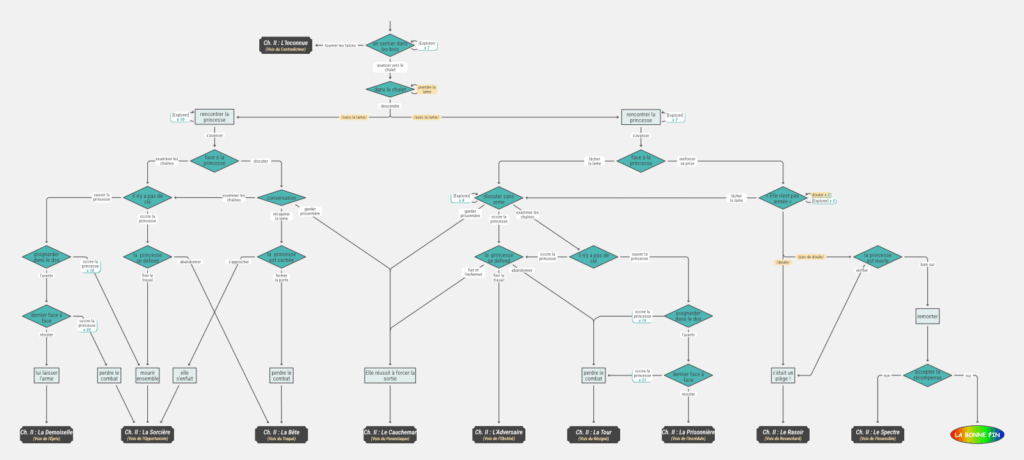

J’en ai réalisé un graphe un peu simplifié, pour mettre au jour sa structure. Il se lit de haut en bas.

Sans s’attarder sur le contenu individuel de chaque nœud ni l’intitulé des choix, on peut faire quelques observations :

- L’arbre obtenu est plutôt court et vaste. Les choix sont fréquents et ouvrent des branches entières, qui divergent les unes des autres et mènent à des fins différentes (11 au total). Les lignes se croisent parfois, permettent de bifurquer vers d’autres branches d’autres fois, mais les goulots d’étranglement sont rares et on est pas si loin d’une time cave. C’est en partie dû aux simplifications que j’ai choisi de faire en masquant une partie des choix cosmétiques et des passages plus linéaires, mais l’essentiel est là et l’impression que donne le graphe n’est pas trompeuse : on a vraiment une grande liberté de manœuvre et ce chapitre peut se dérouler de nombreuses façons différentes.

- Certains passages proposent des choix estampillés [Explorer], représentés par une flèche qui boucle sur le graphe. Ils ne font pas passer à la suite de l’histoire, mais permettent d’effectuer une action sur place ou de discuter d’un sujet ou d’un autre. La plupart de ces choix servent avant tout à obtenir des informations de la part du narrateur ou de la princesse, afin d’aider à prendre les décisions plus cruciales, mais il y a quelques exceptions.

- Un certain nombre de listes de choix sont très longues : elles peuvent présenter jusqu’à une vingtaine de choix. C’est le cas des conversations évoquées juste au dessus dans lesquelles les auteurices ont cherché à anticiper toutes les questions que vous auriez pu vous poser pour y fournir des réponses et les réactions suscitées par la situation pour donner une grande liberté d’interprétation du personnage.

- Il y a quelques redirections conditionnelles, des situations où un même choix qui vous renverra dans une branche différente en fonction de décisions prises plus tôt dans le chapitre, mais c’est assez rare. Dans l’ensemble, le jeu n’implémente pas de systèmes compliqués et se repose techniquement sur les fondamentaux du médium en termes d’interactivité : des choix et quelques variables. Cela rappelle qu’on peut tout à fait créer des histoires interactives prenantes et réussies sans forcément être virtuose de la programmation (il faudra, certes, compenser par beaucoup de travail sur l’écriture).

Ce chapitre se termine en une quinzaine de minutes. À moins que vous ne soyez tombé immédiatement sur la bonne fin – Félicitations ? – les choses sérieuses commencent.

Le véritable début de Slay the Princess

Un bref écran titre introduit le chapitre 2, puis s’efface pour laisser la parole au Narrateur :

Vous êtes sur un sentier dans les bois. Un chalet se dresse au bout de ce sentier. Et une princesse se tient dans le sous-sol de ce chalet.

Vous êtes ici pour l’occire. Si vous ne le faites pas, la fin du monde est inévitable.

Le Narrateur

Ce sont les mêmes phrases que celles qui ouvraient le chapitre 1. Pourtant, la situation est différente. Vous avez déjà occis la princesse, ou bien vous l’avez sauvée, ou enfermée, à moins que vous n’ayez tout simplement refusé de la rencontrer. Peu importe, il s’est passé des choses ; vous vous en souvenez, le personnage que vous incarnez s’en souvient, la voix du Héros s’en souvient aussi, de même que la nouvelle voix qui vous accompagne à présent.

Ainsi, si l’introduction proposée par le narrateur ne change pas, les choix de réponses proposées, elles, sont toutes différentes et reflètent le nouvel état d’esprit du protagoniste, conscient d’être déjà passé par là. On comprend donc très vite que certaines choses vont rester similaires (la structure narrative, la caractérisation du narrateur) quand d’autres vont changer du tout au tout (les réactions de notre personnage, le cadre, la princesse elle-même, etc.).

Vous allez revivre la même histoire, dans une version altérée par les choix faits lors du premier chapitre. À vous de choisir de nouveau comment réagir, armé de plus de connaissances que la première fois, mais face à une situation qui n’est plus tout à fait la même.

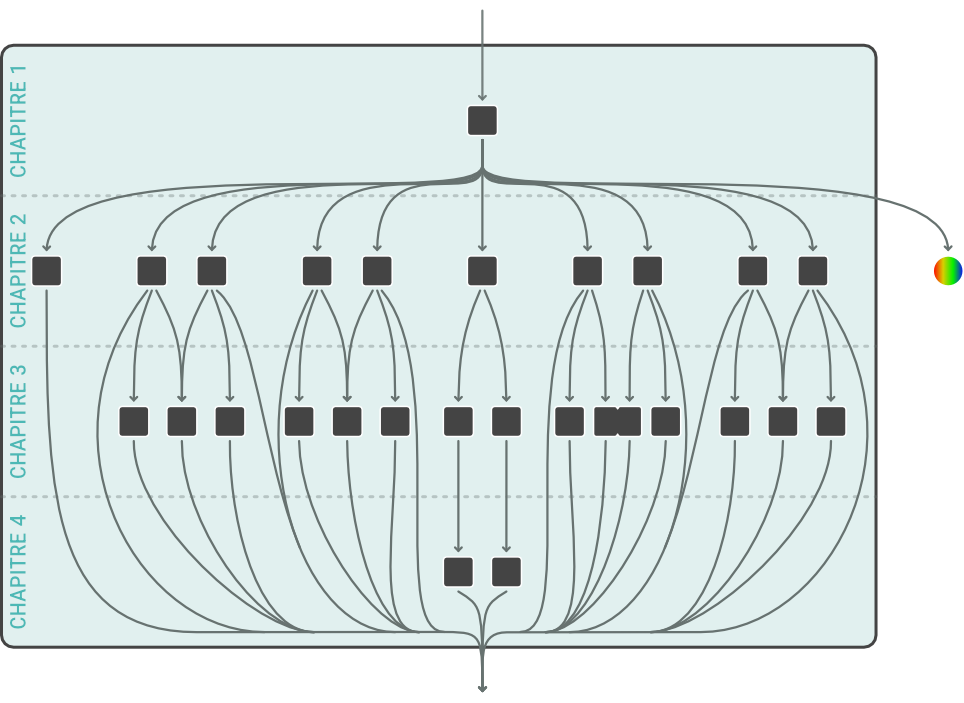

Les chapitres 2, quoi que similaires entre eux et avec le chapitre 1, sont tous différents. Détailler la structure de chacun d’entre eux requerrait une quantité énorme de travail, et n’apporterait pas grand chose. Il est maintenant temps de prendre de la hauteur et d’observer la structure du jeu d’un peu plus loin, pour comprendre comment les chapitres s’articulent entre eux.

On remarque rapidement que là où le chapitre 1 divergeait énormément avec ses 11 issues distinctes, l’éventail des possibles se restreint dans les chapitres 2, qui pour la plupart présentent 3 issues, dont une qui mène directement à la sortie de la boucle principale. On observe aussi que beaucoup de ces chapitres 2 vont par paire, des paires qui sont dictées non pas par leur contenu, mais par la présence d’un chapitre 3 possible en commun. Cela permet d’éviter un parcours trop linéaire après le chapitre 1 tout en limitant la quantité de contenu à produire – le principal écueil de la time cave : si on voulait proposer 10 issues distinctes à chacun des 10 « chapitre 2 », il faudrait écrire 100 « chapitre 3 ». Une gageure. Les chapitres 3 et leur cadre encore plus distordu que leurs prédécesseurs, n’ont quant à eux qu’une seule issue possible, et mènent tous au même endroit.

Cette diminution du nombre et de l’impact des choix que peuvent faire les joueureuses peut être mise en opposition avec le nombre et la spécificité des versions possibles de l’histoire à chaque niveau. On part d’un unique chapitre 1, qui raconte une histoire simple, avec des personnages de conte, peu définis et archétypaux. Pour nous proposer autant de choix et qu’ils soient tous aussi attractifs les uns que les autres, les auteurices ont du se restreindre à raconter une histoire simple, courte et plutôt classique. Dans les chapitres 2, les partis pris esthétiques sont beaucoup plus marqués, les personnages qui se souviennent du chapitre 1 ont une histoire, un background et par conséquent une personnalité plus définie. Les auteurices peuvent donc se permettre de raconter les choses un peu plus en profondeur, mais certains embranchements qui faisaient sens dans le chapitre 1 n’ont plus lieu d’être : cela ferme certains choix et limite l’impact qu’on peut avoir sur la narration. Les chapitres 3 ont fourni aux créateurices un cadre encore plus libre pour leur créativité, certains sont très expérimentaux que ce soit esthétiquement ou narrativement, la distance avec le modèle narratif de base est plus grande, les choix sont moins fréquents et leurs conséquences moins grandes.

Routine cosmique

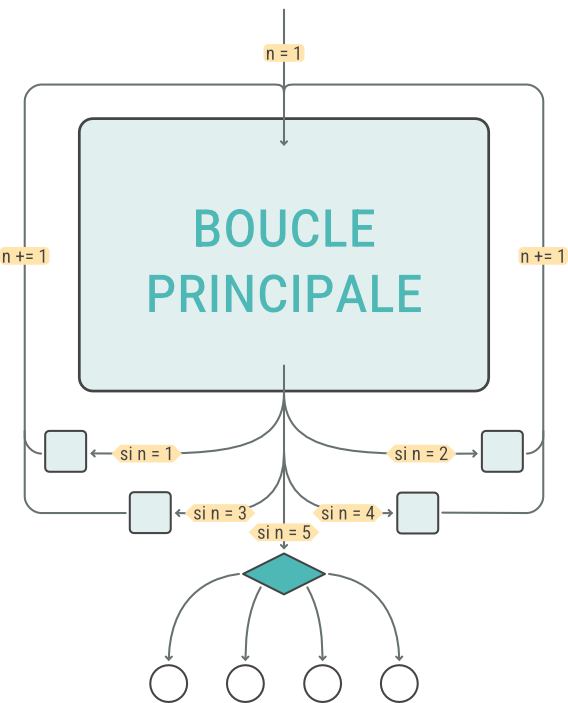

Dans la partie précédente, j’ai brièvement évoqué le terme de « boucle principale » pour désigner l’enchainement des chapitres matérialisés à l’intérieur de la boîte bleue sur le schéma. L’appellation peut surprendre, puisqu’on n’observe aucune boucle sur ledit schéma.

Pour mieux la comprendre, il faut une nouvelle fois prendre de la distance et s’intéresser à la structure globale du jeu. L’enchainement des chapitres mentionnés au-dessus y tient une place centrale, mais n’occupe pas l’intégralité du temps de jeu. Quand on replace cette boîte bleue dans le contexte global de l’histoire, on obtient le schéma suivant :

On commence donc Slay the Princess en jouant une première fois la boucle principale. Quand on en sort, on est redirigé automatiquement vers un passage en dehors de cette boucle. Ce passage ne présente pas de choix déterminant et renvoie toujours, in fine, au début de la boucle qu’on va redécouvrir une seconde fois, avant d’être redirigé vers le deuxième passage hors boucle, etc.

On ne choisit pas d’aller vers l’un ou l’autre des passages hors boucle : on les découvre dans l’ordre, du premier au cinquième, le seul à proposer des choix déterminants qui mèneront à l’une des fins du jeu. Le contenu de ces chapitres est assez peu influencé par ce qu’il s’est passé dans la boucle principale : il y a quelques différences dans le texte et les visuels en fonction du ou des chapitres de fin de boucle découverts dans la partie, mais ces passages restent assez indépendants de ce qu’il se passe à l’intérieur de la boucle, et vice-versa.

En découvrant pareille structure, on peut se demander comment Slay the Princess évite l’effet « routine cosmique ». On va devoir revivre 5 fois le chapitre 1 quand même, plus un certain nombre d’autres chapitres dans la boucle dont l’histoire dérive plus ou moins du même modèle ! Tout ça pour qu’ils s’inscrivent au final dans une trame globale linéaire, dont le déroulement dépend peu des choix faits en cours de route. C’est fou que ça fonctionne ! Comment se fait-il qu’on ne s’ennuie pas ?

Nous avons déjà une partie des réponses : la forme très évasée de l’arbre narratif du chapitre 1 le rend très rejouable en éveillant naturellement la curiosité, le nombre élevé de variantes des chapitres suivants permet de découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau. De fait, lors des passages successifs dans la boucle, certains choix seront désactivés pour vous empêcher de repartir sur un chemin déjà emprunté. La brièveté des chapitres aide aussi beaucoup à éviter la lassitude : on change très régulièrement d’ambiance, parfois assez drastiquement, on a jamais le temps de s’ennuyer.

Le gros du secret, c’est ce que je m’évertue à éviter depuis le début de cet article : le contenu. L’œuvre regorge de créativité, que ce soit dans l’écriture des dialogues, l’ambiance des différents chapitres, la multitude de petites variations qu’on remarque à peine mais qui semblent anticiper nos réactions. Cela a du représenter une masse de travail assez colossale pour Abby Howard et Tony Howard-Arias, mais le résultat est là.

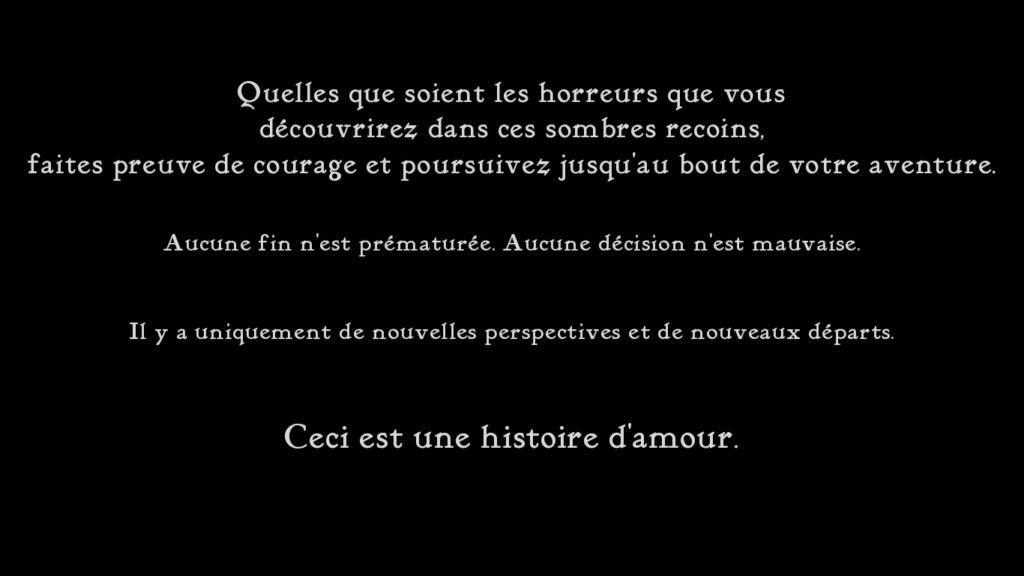

Enfin, je me dois de dire quelques mots sur l’approche de la fiction interactive qui sous-tend ce visual novel. Elle est annoncée tout à fait explicitement, sur l’écran qui précède le menu principal quand on lance Slay the Princess.

Quand on écrit un récit interactif (ici, à embranchements), il est important de penser au rôle qu’on veut donner aux choix, de réfléchir au nombre de fins qu’on souhaite y apporter, de les classer ou non comme bonnes ou mauvaises fins. On peut écrire de très bonnes fictions interactives quelles que soient les réponses qu’on a apportées à ces questions, mais se donner un cap clair permet de garder une cohérence entre le récit qu’on souhaite raconter et la structure qu’il va prendre.

Quand on veut raconter une histoire d’amour, présentant sans cesse de nouvelles perspectives et de nouveaux départs, ça a du sens d’éviter les fins prématurées, la dichotomie entre bons et mauvais choix. Et ces décisions créatives ont pour conséquence la structure particulière que j’ai décortiquée dans cet article.

Pour fêter l’anniversaire du jeu et la sortie de l’artbook associé, Abby Howard et Tony Howard-Arias organisent un stream sur leur chaîne Twitch le 21 octobre à 13h45 (Heure de l’Est) / 19h45 (Heure Normale de l’Europe Centrale)

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.